Meta、纯生信(无实验)文章,对于毕业、评职称肯定有用,但是对申请国自然作用大不大呢?

近些年,猫哥和几万名医务工作者交流过科研心得和诉求,可以分为以下几类:②毕业要答辩,想短平快发表meta文章或者生信文章。③评职称了,想要发表低分SCI求满足医院最低要求。④同事几年前没文章都能申请到青年基金,我现在应该也可以。咱们先来回顾一下2020国自然的现实情况,首先2020年医学部的标书数量,创纪录地达到8.3w份之多,而2019年才7.3w份,2018年才6.2w份,小伙伴们都惊呆了!基金委的领导们也惊呆了!评审专家也惊呆了!

如果给医学部的国自然项目下一个定义的话,可以如下:国家自然科学基金委员会医学科学部负责组织拟定医学科学领域的发展战略、优先资助领域和项目指南,主要资助针对机体细胞、组织、器官和系统的形态、结构、功能及发育异常以及疾病发生、发展、转归、诊断、治疗和预防等开展的基础研究和应用基础研究。

显而易见,“疾病发生发展、诊断预防”“基础研究”“机体细胞”等等关键词,才是医学部是否资助的硬性指标,但是如果本子的内容偏离太远例如临床试验等,基本不在资助范围内。再者,看看往年国自然评审专家,评审的标准和细则,废话不多说,看下图:

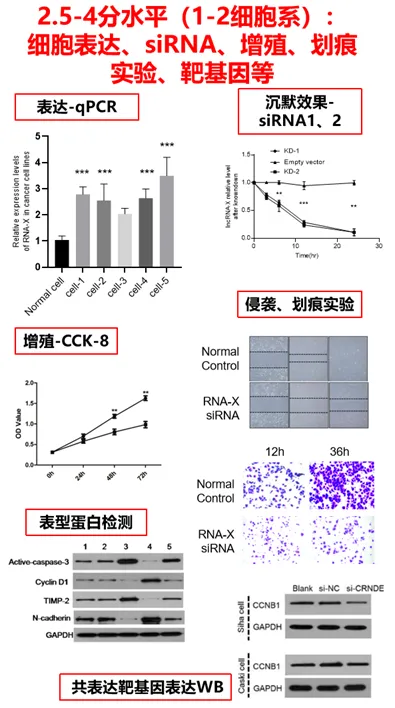

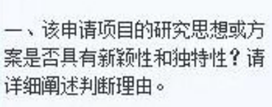

一、该申请项目的研究思想或方案是否具有新颖性和独特性?请详细阐述判断理由。二、请评述申请项目所关注问题的科学价值以及对相关前沿领域的潜在贡献。这个是面上类评审标准,青年基金评审标准更简单,就是上面的“一”“三”。而且更重要的是,你有扎实的研究基础吗?你有质量高的基础类的SCI代表作嘛?就是那种3-5分,或者5分、10分的那种代表作?我相信80%的医务工作者,都是欠缺高质量代表作的,因为过去的文章都是用来毕业,临时评职称用的。所以,2020评审专家都说“本子在函审的通过率是20%,就是10个资助者,8个不合格”。可见所有问题的症结在于(1)大家不太了解国自然应该怎么写;(2)多年以来养成的最低标准的短平快科研,不足以达到国自然申请的硬性条件。

国自然资助,是15%的成功率,那就意味着,低概率事件、奇迹事件、偶然事件、“人家都能拿到”事件等越来越少,你想呀,50%的申请者都有较多的SCI机制类文章、中文高质量文章了,你那种生信、没有细胞实验的水文,则没有了竞争优势。所以猫哥想说:中文文章可以抱佛脚,SCI可以抱佛脚,但是基金申请绝对抱不了佛脚。因为文章有着“东边不亮西边亮”“此处不留爷自有留爷处”的金规则,而基金申请却是5:1,甚至是10:1的晋级游戏。文章靠的是思路独创性、数据的重复性、英语的母语化打动审稿人们,这个期刊不要,咱们投下一个,总归有杂志要,原则上可以没有时间限制和次数限制。而基金申请是靠思路开创性和科学价值、中文文字的功底、研究方案的可行性、资助后完成概率等多方面,“择优录取”的主观评审结果,有着严格一年一次的限制。那么从现在开始,重视实验文章的积累,重视基础研究的开展,不急不躁,早做计划,千万不要想着临时写一份好的标书,就自己YY出必中的远景,那将是痴人说梦。